Primeiro, a depressão; depois, a dor crónica que se fez anunciar por uma tendinite que, afinal, não era só uma inflamação de tendões. Uma potenciou a outra até o corpo mudar de forma ao ponto de se tornar irreconhecível. O trabalho foi-se e não voltou. David, o amor de sempre, não a percebia. Sónia queria tanto que ele entendesse. Não foi fácil, não é fácil passados quase dez anos.

Ela sintetiza a mudança de uma década de fibromialgia em cinco linhas: “És incapaz de fazer tudo o que fizeste até agora, tens de lidar com a depressão, e ainda tens de te habituar a uma nova imagem, com mais 30 quilos. Se já não estás com os parafusos todos, ainda ficas pior. Quem lida de mais próximo connosco é que vai levar com as granadas. Se tive algumas variações de humor? Algumas? Bastantes.”

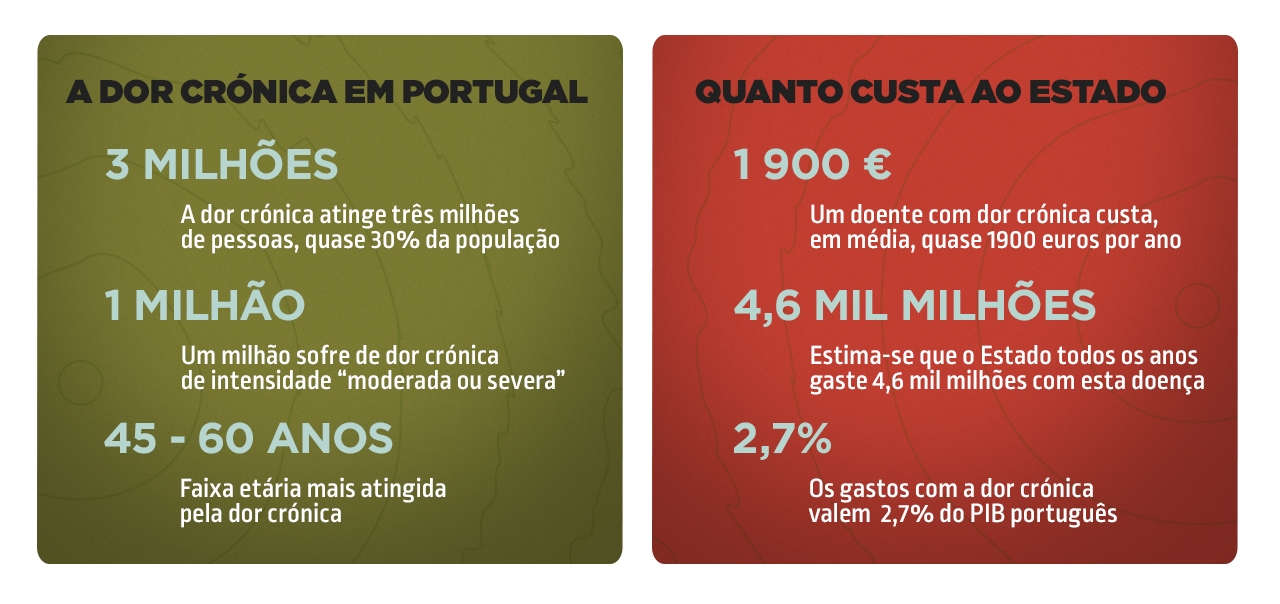

Calcula-se que, em Portugal, a dor crónica, que se caracteriza por durar mais de três meses e poder ser permanente, afecte quase um terço da população e que o Estado gaste mais de quatro mil milhões de euros por ano com esta doença. Segundo um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, são dois mil milhões de euros em custos directos para o Sistema Nacional de Saúde e mais 2,6 mil milhões em custos indirectos (como baixas, reformas antecipadas e perdas de emprego). Tudo somado: 2,7% do PIB.

Aos 42 anos, Sónia carrega consigo o peso do mundo. Percebe-se isso em muitas das palavras que diz após longos silêncios. A forma como descreve a dor revela a quantidade de horas que já passou a tentar encontrar paralelismos entre o que sente e o que os outros podem entender. A descrição não é meiga, é dura, mais uma vez pesada.

“Parece que me estavam a matar à paulada”, lembra, confessando que tem “a mania” de descrever a dor de formas muito variadas.

E avança para outra caracterização da fibromialgia: “É como quando andam a alcatroar as ruas e há aqueles rolos que alisam a estrada, imagino que estou deitada e o rolo está a passar por cima de mim. Ou então, quando são as dores nos pés, parece que pegam em martelos e que estão ali a bater com a picareta.”

Tem consciência da violência das imagens e põe-se na cabeça de quem a ouve: “As pessoas devem olhar para mim e pensar que sou maluca porque descrevo a dor de uma forma que para elas não tem nexo.”

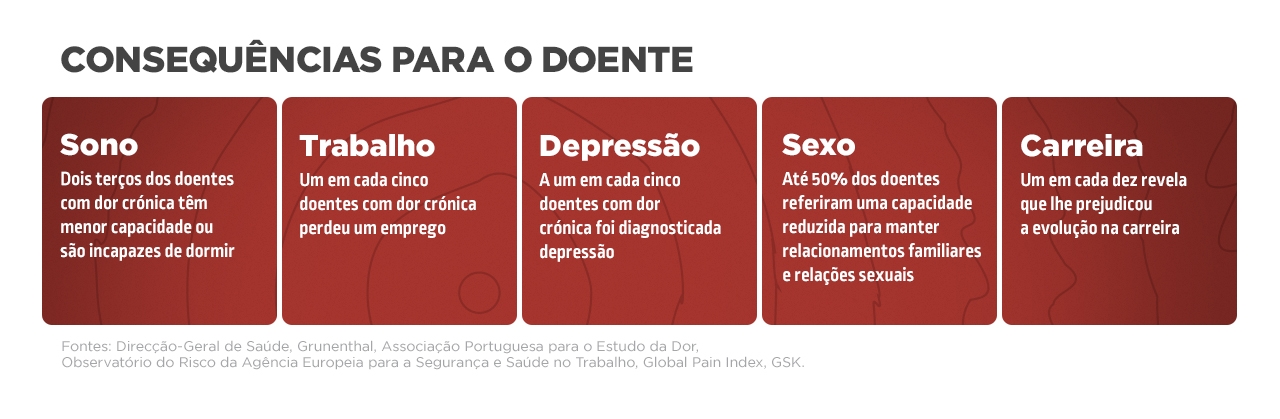

Maria José Ramalho, psicóloga da consulta da dor do Hospital de Setúbal, onde Sónia é seguida, explica que estes doentes, muitas vezes, já aparecem devastados porque a dor crónica é destrutiva. “Quando aqui chegam, vêm com uma série de áreas de vida comprometidas, nomeadamente os aspectos relacionais. A dor isola as pessoas socialmente, provoca um grande desgaste emocional. Passam a perceber que a dor não vai desaparecer e que não é transitória”, explica.

Mas havia uma pessoa, uma só, para quem Sónia queria que tudo fizesse sentido. Só lhe interessava que o marido entendesse. Lamenta o que lhe aconteceu, mas também pelo companheiro que, de um momento para o outro, viu esfumar-se a mulher enérgica que conhecia.

“De repente, vejo-me uma velha caquéctica e enrolada no sofá a parecer um vegetal. Aquilo que posso dizer ao meu marido é: ‘Olá, estou aqui, sou a Sónia e a pessoa que tu conhecias foi-se embora’. Imagino que se foi complicado para mim para ele também foi”, reconhece.

Além das dores que a massacravam, ainda era obrigada a explicar o que tinha. De cada vez que as verbalizava vivia de novo aquele pesadelo. Ao início, ela descrevia, mas o marido respondia-lhe que ele e outros também sentiam aquilo de que ela se queixava. Para ele, “era tudo psicológico”.

Chegou a temer perdê-lo. “Uma pessoa põe essa hipótese. Quem é que vai querer ficar com um fardo?”

“Ele teve de acabar por compreender com o passar dos anos. Já ando na unidade da dor vai fazer sete anos. Ele vê a medicação que ando a tomar”, relembra Sónia (20 comprimidos por dia falam por si). Mas elogia o marido – não é fácil aguentar muitas coisas que teve de suportar.

A psicóloga Maria José diz que a dor é uma experiência complexa e multifacetada. Há que saber explicar a dor e há que saber entendê-la. Tudo conta, até a componente não-verbal: passa-se a entender que uma mudança de expressão pode significar o aumento de intensidade dos sintomas.

As maiores dificuldades no tratamento resultam de a cabeça da maioria das pessoas estar formatada para a dor aguda, que se resolve no imediato. Não há referências nem experiências que levem a perceber o outro. Por isso, Maria José diz que é fundamental que o doente se possa recentrar e deixe de encarnar o papel da vítima e autoflagelar-se. Só assim pode passar ele próprio a educar a família da mesma forma que ele teve de aprender a lidar com o que sente.

Sónia era administrativa, um trabalho aparentemente não muito exigente para o corpo. O ortopedista que a seguia não queria acreditar. Pelas dores que ela descrevia mais parecia que fazia trabalhos forçados. Antes do diagnóstico de fibromialgia, sucederam-se as baixas médicas e o início do processo de doença profissional.

Quando voltou ao trabalho na empresa de alumínio só tinha certeza de uma coisa: “Ia ser despedida.” “A entidade patronal queria garantias de que não ia voltar a pôr baixa”, lembra. Como se isso fosse possível.

A psicóloga da unidade de dor do Hospital de Setúbal reconhece que a rigidez actual do mercado de trabalho não se compadece com a flexibilidade que as pessoas com dor crónica precisam. Na consulta ajuda os doentes a saberem adaptar-se e a criar mecanismos para voltarem a trabalhar. No entanto, no mundo real, nas empresas, é tudo “preto ou branco”, reconhece. “É muito difícil fazer com que estas pessoas retornem ao mercado de trabalho.”

Sónia mede cada palavra da descrição da sucessão dos factos que configuram “mobbing”, processo de perseguição no local de trabalho. Tudo acaba com um despedimento colectivo, que, mais tarde, descobriu ser um processo falso porque os colegas voltaram à empresa.

“Fui posta numa secretária e proibido o acesso aos computadores. A única coisa que podia tocar era no telefone. Estava lá há seis anos”, recorda.

Está sem trabalhar há quatro anos. A única coisa que tem no papel é uma incapacidade de 3%, pela qual recebe 10 euros por mês. Quando terminaram o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego, acabaram os rendimentos - já lá vão quase dois anos.

Como vive, então? “O meu marido trabalha.”

Diz que não parou de enviar currículos, responder a anúncios, mas do outro lado nada. Ou então diziam que iam ter atenção quando surgissem novas vagas. “É claro que chega a um ponto em que uma pessoa fica cansada”, explica.

A psicóloga Maria José defende que assim dificilmente haverá futuro. Ou há alguma compreensão dos patrões e as pessoas podem retornar ao posto de trabalho, apesar de aqui ou ali terem de ser flexíveis, ou então “assistimos a reformas antecipadas de pessoas com 30 e 40 anos”.

“Mesmo isso é cada vez mais difícil porque os critérios são mais apertados”, defende a especialista.

Sónia sente-o na pele. “Arranjar trabalho por conta de outrem está difícil”, lamenta. Por isso, quer criar o posto de trabalho. Primeiro, tem de perceber o que poderá fazer e como poderá fazer. Precisa de ajuda porque nunca foi empreendedora, pelo menos em nome individual. “Tenho feito pesquisas, mas ando às aranhas”, comenta.

Maria José garante que a criação de emprego próprio é mesmo a forma mais frequente de estas pessoas voltarem a trabalhar. Antes, lembra, ainda havia o Contrato Emprego-Inserção para as pessoas com “handicaps” físicos. Era uma lógica de emprego protegido, que já contava com a possibilidade de as pessoas terem problemas um dia.

“O objectivo desse contrato era mostrar que essas pessoas tinham competências e que podiam ser mais-valia para as empresas. Como quase sempre, estas coisas pervertem-se, e muitos empresários usavam o instrumento para recolocar pessoas de forma sistemática e não as integrar no mercado de trabalho”, critica.

Sem trabalho e sem rumo, pelo meio, Sónia começou a desenvolver algumas paranóias que a afectaram durante algum tempo. Houve uma altura em que com as dores e a falta de equilíbrio, andava aos ziguezagues. “Fiquei com a ideia de que todos pensavam que andava bêbeda. Tinha vergonha e deixei de sair de casa”, recorda.

Os medicamentos também trouxeram os efeitos secundários. “Antes de ficar doente, o meu peso máximo era 55 quilos e, no espaço de meio ano, vi-me com 80 quilos. Não só tinha de lidar com ter perdido capacidades físicas e um bocado do meu bom raciocínio, como também cheguei a um ponto em que me olhava para o espelho e não me reconhecia”, recorda. Actualmente, já voltou quase ao peso ideal.

“Quem tinha na minha cabeça era a pessoa que fui durante 30 e tal anos. No espaço de meio ano desapareceu”, conclui.

Maria José sinaliza como “normal” este processo. “Há uma tendência para a catastrofização, quando uma pessoa parte da experiência actual para a experiência futura e olha para o futuro de uma forma negativa”, explica.

Para Sónia não há normalidade nenhuma. “Perdi metade de mim e muita autonomia”, sublinha. O que antes fazia num dia demora actualmente uma semana. “Antes, ligava o ferro de caldeira, enchia-o de água e, enquanto o depósito não ficasse sem vapor, eu não parava. Agora, passo cinco peças e descanso 10 minutos. E se a caldeira chegar a meio já me considero satisfeita”, ilustra.

Passou a não ter nada por garantido. “Não posso ficar a chorar e a pensar que quando tive o que queria podia ter aproveitado melhor. Por exemplo, se hoje estou sem dores vou aproveitar o dia sem dores”, revela. E diz que se antes andava sempre com dor sete, oito ou nove, agora já anda num três (numa escala de zero a dez).

Ainda assim, para Sónia é difícil falar do futuro. “Já foram tantas rasteiras que uma pessoa fica a pensar no que poderá acontecer”, repisa.

A desconfiança em relação ao futuro é tanta que nas passagens de ano, quando os outros desejam um melhor ano, ela sente-se à margem. “Para mim é impossível. Às vezes, parece-me uma catadupa [de coisas más], se não é comigo é com os meus. Prefiro viver o dia-a-dia e não pensar no futuro.”

Janeiro de 2018 – © Renascença