As férias na Madeira estavam a ser óptimas até que uma pneumonia virou tudo de pernas para o ar. Cinco dias no hospital internada. Mas tudo bem, aparentemente tudo bem. Paula regressa a Lisboa. Mas não está tudo normal. O mal-estar cresce a cada dia. As suspeitas adensam-se até que surge o diagnóstico: cancro do pulmão. Há 50% de hipóteses de ser maligno: uma cara ou coroa com a sorte.

A operação é o cenário em cima da mesa para resolver o problema no imediato. O médico de família aconselha-a a não o fazer. Pede-lhe para esperar seis meses para ter mais certezas. Ela ouve-o, mas a emoção não deixou a razão fazer o seu caminho. Estava demasiado assustada.

“Na altura, não quis esperar, queria logo resolver o assunto”, conta Paula Bastos, agora com 38 anos. Também ninguém lhe falou de possíveis consequências da decisão que tomou.

Conhecendo agora a história que na altura ainda estava por escrever, Paula lamenta o erro: “Valia a pena ter esperado porque era [um cancro] benigno”. Mas à época não poderia ter tomado outra decisão. Não conseguiria aguentar a angústia. “Viveria ansiosa a vida toda”, reconhece.

Após a operação, a excitação pela remoção do tumor e o afastar das nuvens negras foram mascarando o que começou a tomar forma dentro dela. Os remédios encobriram, até que um "cocktail" de sensações lhe destapou a dor. Ao invés de diminuir depois da cirurgia, o desconforto não parava de aumentar.

No corpo de Paula a sensação de corte e o formigueiro foram ganhando intensidade até deixar de poder tolerar. O dia-a-dia estava comprometido até ao nível mais básico da higiene pessoal. Tomar banho com água quente tornou-se insuportável. A água a bater na pele na zona perto do peito doía imenso. Já não podia ser só a cirurgia a justificar.

À segunda ou à terceira consulta no pós-operatório veio uma sentença perpétua: dor crónica. Sem mais, foi-lhe dito que a situação era irreversível e que era consequência da cirurgia. Ela que já liderava o serviço de mestrados da Universidade Católica sentiu o chão a faltar-lhe nos pés.

Em Portugal, esta patologia atinge três milhões de pessoas, quase 30% da população, segundo indica o mais recente estudo sobre dor crónica pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Desses, cerca de um milhão sente dor na variante “moderada ou severa”.

Super-independente, hiperactiva, adorava tudo o que era bricolage. Sempre tinha tido força e engenho. Paula teve de reequacionar-se. Ao mesmo tempo que a dor alastrou a intensidade aumentava. Tinha-se instalado. Do peito e do tórax passou para as costas e ramificou-se para os braços.

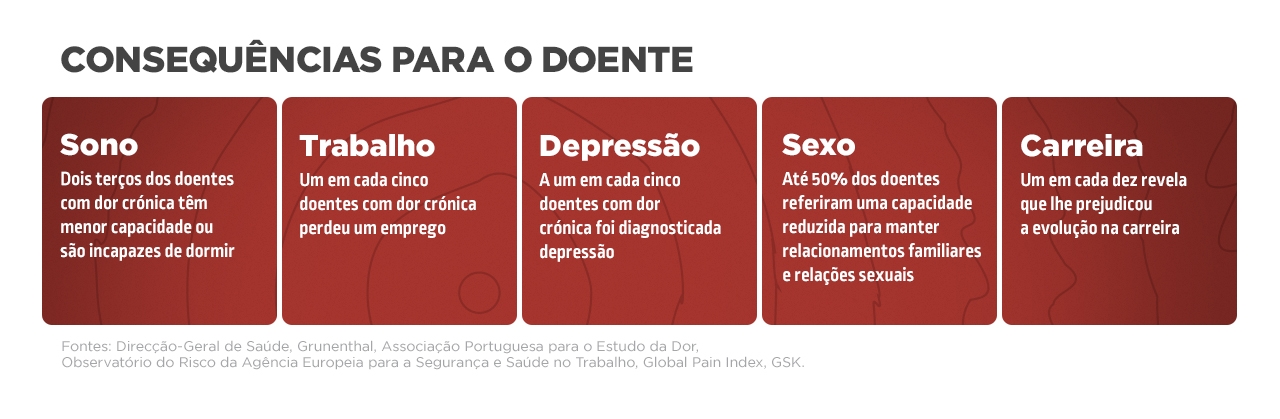

As debilidades começaram por serem físicas. Passou a não fazer tão bem alguns movimentos e houve outros que deixou de fazer de todo. Estender a roupa tornou-se uma actividade difícil e conduzir o automóvel até ao trabalho começou a envolver riscos. “Em certas alturas, até o tocar do lençol no corpo dói.” E se “a perda de sono agrava a dor, a dor agrava a perda de sono”. Cerca de dois terços dos doentes de dor crónica têm dificuldade em dormir ou não dormem.

Os comprimidos passaram a funcionar cada vez menos. A dor que começara no corpo instala-se na mente. Paula perdeu, naquela primeira fase, a vontade de falar, de estar ao pé de outras pessoas. Elas não a iam compreender. Ouvia muitas vezes: "Isso passa ou toma um ben-u-ron".

“Até aprender a lidar com a dor não conseguia lidar com os outros”, argumenta.

E resume os sentimentos: “Quando a dor é muito forte, torna-se incapacitante fisicamente e mentalmente. A nossa capacidade de raciocínio diminui. Isso afecta o dia-a-dia.”

Agora já tem capacidade de reflectir sobre o que lhe aconteceu. “As pessoas não sabem o que é dor crónica e associam à dor normal que se alivia mediante a toma de um comprimido. A dor neuropática [tipo de dor crónica que resulta de uma lesão de uma estrutura nervosa] não é bem assim. Não há causa efeito imediato. Há medicamentos de SOS que aliviam na hora, mas o que se toma não é para ter alívio a longo prazo”, explica.

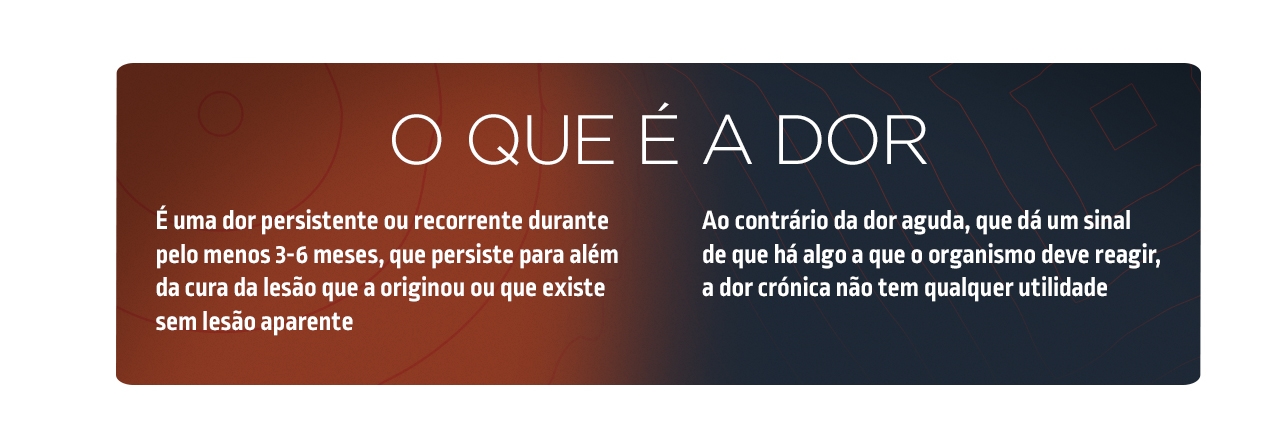

Jorge Cortez, médico que lidera a consulta da dor no Hospital de Setúbal, no qual Paula é seguida, explica que a sociedade entende que a dor tem sempre uma solução imediata. No caso de ser aguda é muitas vezes verdade, mas quando os sintomas se mantêm por mais de três meses e se torna crónica (segundo a definição científica) então a solução não pode ser a mesma. Isso gera incompreensão.

Frequentemente, não há nada de palpável e objectivo a que se agarrar. Mas a dor é bem real. “A pessoa diz que tem dor, mas não há nenhuma evidência, nenhuma análise, nenhum raio x”, enumera.

Paula personaliza o fenómeno. “Sente-se sempre que as pessoas pensam que tanto pode ser verdade como mentira, porque não há nada físico que o demonstre. Tenho a cicatriz que mostra que fiz uma cirurgia, mas da dor crónica não existe nada a não ser os medicamentos”, ilustra.

“Uma pessoa pode olhar para mim e dizer que não quis vir trabalhar, o que não é verdade”, lamenta.

A família, os amigos e os que a rodeavam foram os primeiros a aperceberem-se do que estava a acontecer. São também os que ela sentia mais necessidade que a entendessem. Foi arranjando imagens. O mais próximo que conseguia comparar para facilitar a compreensão e a identificação de quem a ouvia era: "Imagina as dores de dentes sérias que atingem o nervo. Agora imagina viver assim diariamente", lembra. “Aí elas percebiam”.

Também no campo amoroso houve consequências. À época não tinha nenhuma relação, mas também não quis ter. “Não queria enquanto isto não estivesse organizado na minha cabeça”, lembra. Agora tem namorado e “a sorte” de ter alguém que “surpreendentemente percebe muito bem esta questão da dor”. “Ao fim de dois dias sabia o nome dos meus fármacos e quando é que os tomo. Quando digo que tenho dor, ele já está ao pé de mim com tudo o que tenho de tomar.”

Mas se Paula encontrou compreensão, nem todos têm o mesmo apoio. Jorge Cortez explica que há situações em que a “disfuncionalidade também envolve a família”. “Se for um indivíduo em sofrimento constante, sem momentos de prazer e com dificuldades em dormir, o sofrimento estende-se ao cônjuge e aos filhos. Na unidade a intervenção é feita na pessoa, mas também na família, com tónica na informação do que é a dor e na forma de lidar com as pessoas que estão em sofrimento”, sustenta.

O companheiro é um apoio fundamental, mas para Paula o processo para lidar com a dor crónica teve etapas exasperantes. As tentativas de experimentar todas as soluções farmacológicas e terapêuticas, até alternativas, como a acupunctura, começavam sempre com uma enorme expectativa e acabavam numa enorme frustração.

“Já troquei de medicamentos várias vezes. É o que me desgasta mais. Tomei um que é bastante forte e que era para doentes com epilepsia. E fui aumentando a intensidade. A uma determinada altura numa consulta disseram-me: este medicamento não lhe faz bem. Ficava sempre aquela sensação de cobaia. Aquela ideia de que vamos ao médico, tomamos um comprimido, e vamos ficar bem não se aplica de todo”, resume.

A fase inicial foi sem dúvida de depressão. “Sentia-me inútil.” Ela que era reticente à procura de ajuda dos outros percebeu que teria de mudar. “Não sou incapaz, mas ter um bocadinho de ajuda é muito bom”, reconhece.

Aos poucos, as coisas começaram a ir ao lugar, tinha que ser. Paula nunca foi de desistir, e a voz dela transmite força. Reconhece que passou por um processo difícil em que certas actividades têm de ver o tempo reduzido ou repensado.

Explica que já não estende a roupa no estendal à janela, fá-lo dentro de casa. Há alturas em que não tem sequer força para ir ao supermercado, por isso recorre às compras pela internet. A condução é proibitiva quando está menos bem. Pede boleia e não conduz porque tem menos reflexos. “A dor nos braços enquanto a medicação não faz efeito pode ser paralisante. E tenho medo de perder a concentração”, lembra.

Houve uma altura em que teve de tomar uma nova decisão. As medicações não faziam efeito, não sentia nenhuma melhoria significativa. Na última consulta, o médico perguntou-lhe se pensava em fazer algo mais, ou se pensava em ficar por ali na procura de novas soluções. Na altura não respondeu, precisava de pensar, mas agora já tem a decisão: "Fico por aqui."

“Sendo uma pessoa exigente gostava de conseguir muito mais. Mas ao fim de três anos já estou cansada”, atira.

Outro dilema: teve de ponderar se devia continuar a insistir na carreira ou se queria investir na saúde. “Já fiz essa escolha e é a saúde”, revela.

Mas não foi uma opção nada fácil. Paula é uma mulher para quem o sucesso profissional tinha e tem um papel central. Mas há dias em que acorda com tanta dor que não consegue ir até à universidade. Aí o horário flexível é uma bênção. Mas, no início deste processo, por sentir que a dor crónica era um “handicap”, quis demonstrar a si própria e aos outros que continuava tão capaz como antes. Passou a trabalhar ainda mais.

Diz que não se pode queixar de quem nela manda. Depois da operação, já foi promovida duas vezes. “Agora, já levo as coisas de forma mais serena. Tentei sempre fazer tudo de forma a não prejudicar nem a empresa nem a equipa”, recorda.

Houve muitas coisas a mudar em Paula, mas há uma que ainda lhe põe os cabelos em franja. Para ela, uma metódica patológica, a imprevisibilidade da doença virou-lhe a vida de pantanas. Não pode programar tudo ao milímetro.

E se fisicamente acha que perdeu sensibilidade, porque coisas que dantes lhe davam bastante dor passaram a ser indolores, por outro lado, sente-se mais próxima dos outros.

“Nunca imaginei que se pudesse sentir tanta dor de forma permanente. Quando o médico me disse que era crónico e irreversível, mas que me ia habituar à dor, só tinha vontade de lhe bater. Como é que uma pessoa se pode habituar a isto? Pensava que ele só dizia aquilo porque não a sentia. Mas é verdade, nós habituamo-nos”, garante Paula, que até parametriza essa tolerância. Na escala da dor que vai até dez, um cinco é tolerável.

O líder da unidade de Dor em Setúbal explica que a cura não quer dizer terminar com a dor. Muitas vezes não é possível. “Curar a dor quer dizer pô-la menor do que três [numa escala até dez]. Os doentes que vêm a estas unidades não têm essa perspectiva, não lhes foi dito antes.

Muitas das vezes o objectivo é que a dor se torne compatível com uma vida normal”, sublinha.

Paula até já sorri ao recordar coisas que lhe estão marcadas com o carimbo do sofrimento na memória. Houve uma transformação profunda e as palavras com que intelectualiza essa mudança demonstram serenidade. Deixou os planos a longo prazo.

“Passei a pensar no dia-a-dia. Além da dor crónica, tenho outros problemas de saúde. Quando penso nisso, a ideia de que a velhice vai ser má, vai ser tramada, ganha forma. Há que aproveitar o agora. Sou mais focada no presente. E isso é positivo.”

Janeiro de 2018 – © Renascença