por Matilde Torres Pereira

Tem sardas e algumas rugas leves de volta dos olhos, mas de longe podia ser confundida com uma adolescente. Sentada frente a uma funcionária no "guichet" de uma conservatória de Lisboa, trata de papeladas e burocracias. É pequena, magra e loira, e só pela cor do cabelo se distingue entre a pequena multidão que ocupa a sala concorrida da repartição.

Maria Palha é psicóloga clínica, tem 32 anos e é do Ribatejo, mas não há nada nesta descrição que faça adivinhar do que se trata a sua vida: um mergulho sucessivo de emergência atrás de emergência – conflitos armados, terramotos, guerras civis.

Para ela, as notícias do telejornal deixam rapidamente de o ser – para se tornarem realidade. Nas missões que faz pelo mundo, tem o trabalho de falar num tema "aparentemente absurdo: a saúde mental no meio de uma guerra".

As pessoas com quem se cruza enteiam-se na história: o tradutor "anjo da guarda", o líder militar que chorava todos os dias, a mulher síria que a apanhou despenteada, mesmo por baixo da burca. O que a move: "A partir das coisas simples a que tenho acesso, como informação, conseguir mudar o contexto de sofrimento em que as pessoas estão".

Há momentos decisivos. "Eu percebi que se aceitasse a proposta que me fizeram nunca iria sair de Portugal e ter a experiência internacional que sempre quis." Maria Palha percebeu cedo que, como psicóloga, havia pelo menos um caminho muito claro: integrar uma clínica num local familiar, e prosseguir nesse percurso profissional.

Tinha 24 anos e uma oferta de emprego estável à espera.

Na mesma noite em que recebeu a proposta de trabalho, chegou a casa e decidiu optar pelo imprevisível. "OK, mas agora vou para onde e ter que experiência? E rodei o meu globo e disse: vou para onde calhar o meu dedo."

Calhou Moçambique.

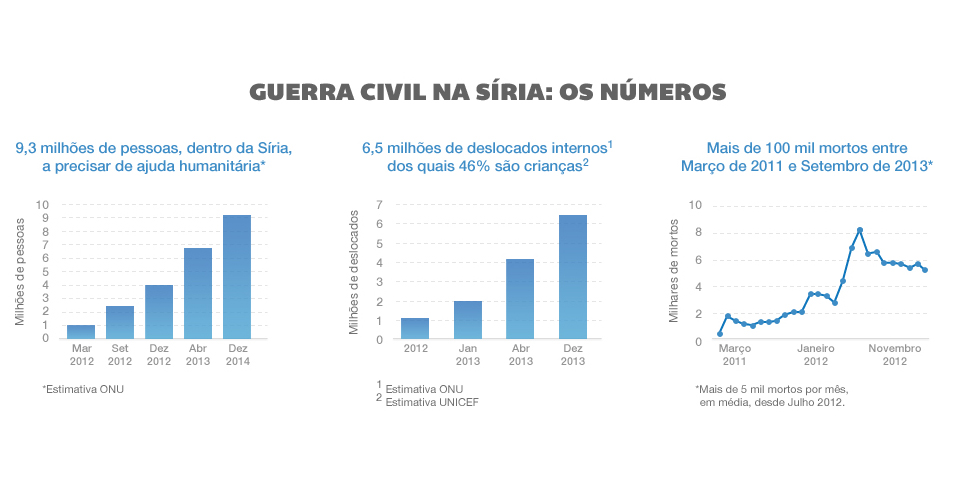

Já lá vão oito anos e sete países. Estava na Líbia, em plena Primavera Árabe, quando caiu o ditador Khadaffi; esteve semanas a sentir as sequelas do terramoto em Van, na Turquia, que fez centenas de vítimas; acorreu de emergência à Síria no Verão de 2013 e viveu de perto o drama das armas químicas.

Mas no dia em que fez girar o globo, Maria ainda estava longe de imaginar por onde iria vir a passar.

Moçambique. Começou a contactar organizações no terreno. "Durante os primeiros três meses recebi várias negas. Era sempre 'não, não precisamos'. No terceiro mês, decidi fazer a mala e ir. E perguntar cara-a-cara."

E conseguiu. Chegada à porta de um hospital em Maputo, afinal sempre era preciso ajuda.

O que vai na mochila

A naturalidade com que Maria fala de entrar e sair do país contrasta com a complexidade das situações que encontra à chegada. O truque, diz, é não elaborar muito sobre o que vai encontrar antes de partir.

"Tento não ler muito em termos de contextualização política, porque pode enviesar a minha intervenção com a população. Leio, sim, as questões culturais: qual é o tipo de religião, se a sociedade é matriarcal, se acedem aos serviços básicos, se têm de ir buscar água e lenha para sobreviver", descreve.

Foca-se na logística, coisas tão simples como preparar a mochila. "Tenho sempre a minha lanterna de dínamo, a minha cafeteira. E os meus preparativos são esses."

Depois de oito missões, "é cada vez mais fácil sair de cá e chegar cá". O entretanto, o estar efectivamente a trabalhar no terreno, é outra história.

"Hoje em dia só faco emergências porque consigo intervir com relativa rapidez." Em 2011, com os Médicos Sem Fronteiras (MSF), a organização não-governamental com a qual trabalha, "fez" três: uma guerra, um terramoto e um pós-conflito. Líbia, Turquia e Paquistão: zonas dilaceradas, puzzles geográficos, a sofrer com graves problemas humanitários.

No final desse ano, "muito cansativo", "a própria linguagem" se alterou. Depois de tudo o que viu e fez, voltar à fluidez da conversa do dia-a-dia não foi imediato. "As pessoas aqui falavam no casamento x ou y, neste bebé ou outro, e eu falava nas armas novas que tinha conhecido na Líbia, no tipo de réplicas de terramotos que sofri."

"Só sou chamada para os sítios mais… onde está realmente mau. Sou chamada para o telejornal das 20h00. As pessoas estão cá a ver e já estou eu lá."

O terreno e as notícias

A 21 de Agosto do ano passado, deu-se o incidente que exponenciou a pressão ocidental sobre o contestado governo sírio. A oposição ao regime do Presidente Bashar Al-Assad acusou-o de lançar um ataque com armas químicas nos subúrbios de Damasco, a capital síria. Morreram, de uma rajada, mais de 1.400 pessoas. A comunidade internacional assistia incrédula.

Maria Palha estava a trabalhar num hospital de campanha com os Médicos Sem Fronteiras. "Houve o lançamento das armas químicas, que não sabemos quem mandou ou não mandou, mas sabíamos que havia muitos pedidos de determinadas drogas que colmatavam os seus efeitos porque estávamos a financiar as estruturas governamentais e a ensinar alguns médicos sírios a actuar para reduzir estes sintomas", recorda.

"Quando nós confirmámos isto – é um crime internacional – tivemos que falar enquanto organização. Fizemos um 'press release' internacional a confirmar que efectivamente havia indícios de que havia pessoas a morrer com determinados sintomas."

Três dias depois do incidente, a 24 de Agosto, a organização confirmou que 355 pessoas morreram com sintomas neurotóxicos na região de Damasco. Revelou que três dos hospitais com os quais colabora receberam mais de 3.600 pessoas com os mesmos sintomas, três horas depois do ataque denunciado pela oposição síria.

Maria conta como começaram a surgir questões de segurança em torno dos próprios voluntários dos MSF. "Nós éramos os únicos actores internacionais no terreno, e para quem lá está é complicado. Temos de estar seguros para conseguir trabalhar. É um dos valores da nossa organização."

Nem sempre as notícias retratam a realidade, diz. "Eu fico atenta, mas não exploro muito, porque, no momento, deixa de ser notícia para mim. É a vida de pessoas reais que lá estão e que acabam por me dar as reais notícias do que se passa. É a vida do Ahmed, do Abdul Raouf, dos meus amigos sírios."

Maria prefere só passar os olhos pelas "letras gordas". "Automaticamente, contacto as minhas pessoas, as que estão no meu coração, para saber: 'Olha, como é que está o teu filho, ouvi que houve um bombardeamento muito próximo da tua vila, está tudo bem?'".

Fotos e histórias: Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente e EPA

Lidar com o medo

Quando se toca o assunto do medo e da probabilidade de não voltar de uma missão, Maria é, mais uma vez, racional. "É curioso porque é um tipo de pensamento que me surge normalmente quando eu já cheguei. Se me puser a pensar muito nisso antes, não sei se vou", confessa.

Antes de partir, a cabeça prefere ocupar-se com "o impacto humanitário" do serviço que vai prestar. Maria sabe que com uma acção muito direccionada, quase cirúrgica, num espaço de tempo limitado, pode melhorar significativamente a qualidade de vida de alguém.

E como lidar com o medo? "Nos primeiros tempos fica-se assustado, mas depois o próprio corpo normaliza." Muitas vezes, durante os bombardeamentos nocturnos, a equipa de voluntários tinha de evacuar para a cave da casa onde vivia. "Lá íamos todos a meio da noite." As técnicas para lidar com o medo variavam. Fica mais factual

"O logístico, que tinha imensas salmonelas, era um especialista a limpar ovos, porque era o que o relaxava", recorda. "Se havia uma bomba, íamos para o 'bunker' e havia os ovos para ele poder limpar. Depois havia a médica, e o que a relaxava realmente era saltar à corda. Eu tentava ler e fazia umas piadas. De repente, há uma equipa de seis pessoas, cada um a fazer a coisa mais estranha para conseguir relaxar".

As escolas refúgio

À partida, Maria admite que possa causar estranheza a ideia de uma psicóloga ocidental numa zona de conflito. É um "tema aparentemente absurdo: a saúde mental no meio de uma guerra", diz. Primeiro passo: desmistificar o conceito.

Um tradutor como chave do sucesso. Foto: EPA

"Começo sempre por fazer encontros, nos rituais de chá, em grupo". No início, talvez só apareçam cinco pessoas. E Maria arranca com uma explicação genérica. "Digo: neste contexto, é normal as pessoas não conseguirem dormir e ficarem muito agressivas, porque estão há muitos meses sem saber o que vai acontecer. É normal ter muita ansiedade. Se algum de vocês tiver isto, para a semana vou estar aqui só a falar de ansiedade e de como reduzi-la."

Na semana seguinte, "em vez de ter cinco mulheres, tenho 15". Aparecem com os seus filhos adolescentes, "homens que também vão à linha da frente". E, passado um mês, são muitos mais. Na Líbia, Maria chegou a ter grupos de 70 e 80 mulheres à espera, só para lhes explicar como é que se respirava. Estavam a precisar de dormir.

Não há pacientes à espera dela: Maria tem de procurar as pessoas. São milhões de deslocados e refugiados que perderam as suas casas. "Acabei por perceber que as pessoas se refugiavam dentro de escolas. Havia escolas com 100 famílias, das crianças ao avô, e era nestas escolas que eu actuava."

Todo este acompanhamento psicológico tem por trás o apoio de outros médicos. Na Síria, muitas destas questões, tendo em conta que a guerra dura há mais de três anos, resvalam para casos mais complexos.

"Os sintomas que inicialmente são de ajustamento à nova situação transformam-se em sintomas patológicos, e aí a intervenção tem de ser muito mais completa", explica. Exige tratamento com medicamentos ou mesmo cirurgia.

O líder militar que chorava todos os dias

No final da missão na Síria, o líder de um dos grupos armados apareceu para dar a Maria o que só pode ser descrito como um raspanete.

"Eu estou muito zangado consigo, porque, desde que chegou, a minha mulher só me fala em emoções, diz-me que eu não estou em casa; os meus colegas do grupo armado só me dizem que não podem passar uma noite sem dormir e que não querem mais estar a lutar, perguntam para quê, porque não percebem o que vem para a frente…", repreendia.

E não ficou por ali. "O que estou realmente zangado é porque, desde que você chegou, eu choro todos os dias a ter que imaginar que vou ter que enviar o meu filho de dez anos aos escombros da linha da frente para limpar os corpos."

Aí o impacto foi "brutal", diz. A psicóloga portuguesa loirinha sentou-se para tomar chá com o líder militar sírio e surgiu uma conversa sobre inteligência emocional, o abecedário emocional, sobre se "o que ele estava a sentir era normal, ou não", e sobre "o que é poderia ser feito, ou não". No final, marcaram novo encontro, para alargar a conversa aos membros de diferentes grupos armados.

Burcas líbias e burcas sírias

Na mala leva-se sempre preconceitos. A realidade desfaz alguns. E se algumas mulheres vissem a burca como um grito de liberdade?

"Confirmei isso na Síria, com uma mulher com quem me encontrava todos os dias. Ela diz-me: Bom, Maria, nós temos de ter uma conversa."

A burca como "grito de liberdade" e até como desculpa para "fazer olhinhos ao homem do talho"

A Síria é supostamente mais liberal "nestas questões das burcas e da mulher". A Líbia é tradicionalmente um país bastante mais conservador. Mas num contexto de guerra "não há muito uma regra".

"Tento sempre ao máximo, sendo que sou loira e pequenina, ser o mais discreta possível. Por isso, quanto mais burcas tiver de usar para que isso me torne discreta melhor, porque a última coisa que eu quero é chamar a atenção num contexto com tanta insegurança."

A catástrofe natural

"Nas guerras, há sempre alguém com quem podemos negociar. Mesmo que a ideia seja ilusória ou dentro da minha cabeça, há uma pessoa. Nas catástrofes naturais não", frisa a psicóloga. A situação que encontrou no rescaldo do terramoto que abalou a fronteira entre a Turquia e o Irão em 2011 era dessas: não-negociável. Foi onde se sentiu mais "impotente".

"Quando cheguei à Turquia, o terramoto tinha sido há duas semanas. Pensei: já foi, está tudo bem. Mas esqueci-me de pesquisar a parte onde diz que durante seis meses as réplicas continuam igualmente altas", lembra.

Foi das missões mais desafiantes que teve até hoje, pelas condições em que viveu, dentro de uma tenda de desalojados, na neve, com 20 graus negativos; por ter de gerir a sua própria ansiedade – "será que vai haver uma réplica esta noite?" – pela privação de sono.

"Na Turquia eu própria era desalojada". Na foto, Maria com a equipa dos MSF no terreno

Também existem contextos em que o melhor é não mexer na ferida, não abrir a lata de minhocas dos problemas. Nos diferentes tipos de missões que fez, Maria admite já se ter deparado com situações nas quais não vale a pena intervir. Por exemplo, nos projectos mais longos em países africanos em desenvolvimento.

"Fiquei dois anos em Moçambique e um ano no Zimbabué." E assumiu haver problemas em que a psicologia, naquele momento, não ajudaria. "Por uma razão: não consigo dar resposta porque estou de partida ou porque o sistema não vai conseguir dar uma resposta", explica. As portas que se abrem têm de se conseguir fechar.

Bagagem e resiliência

O aterrar em Lisboa é chegar com todas estas histórias. "A minha mala, se vai pequena, volta sempre ainda mais pequena porque dou sempre imensas coisas aos amigos que faço no terreno. Agora, a minha bagagem é bastante grande". Fala a psicóloga.

Depois de semanas a prestar cuidados de saúde mental, a própria tem de fazer um trabalho de "reciclagem emocional". E as técnicas passam tanto pelo apoio psicológico como pelos mergulhos no mar, o que for preciso para estar pronta para outra.

Para além das missões, é psicóloga numa clínica lisboeta. Juntou-se a duas especialistas, uma ginecologista e uma nutricionista. E já ganhou alguma visibilidade.

As questões pelas quais é procurada não são tão diferentes das que encontra em missão, mas a abordagem ao problema é distinta. "Se calhar, no Médio Oriente, uma das grandes estratégias para lidar com o sofrimento é através da religião. Se passarmos para Portugal e uma depressão grave, a estratégia que aquela pessoa tem para lidar com a sua depressão é eventualmente ir a um ginásio para conseguir sentir-se mais saudável. É extremamente interessante perceber as diferentes formas como cada população vive e como lida com o seu sofrimento.".

A acabar um livro sobre as experiências dos últimos anos, Maria olha para o futuro com expectativa. "Quero imenso ter uma família; agora, o formato? Já vi tantos que não vejo como incompatível com a minha vida profissional, de todo."

"Cá em Portugal não há muito este tipo de famílias, que vão e que fazem missões, mas é uma realidade muito comum com os Médicos Sem Fronteiras."

"Já conheci casos em que vai a família inteira para missões de desenvolvimento""

A causa que tem mais próxima do coração é independente da geografia.

"O que me move são as pessoas e saber que tenho um privilégio enorme de me pagarem para conseguir falar e 'empatizar' com as diferentes pessoas a partir das coisas simples a que tenho acesso, como informação. Com isto, conseguir mudar o contexto de sofrimento em que as pessoas estão. Isso é o que me move", declara. A próxima missão já chama. Sudão do Sul ou Líbano são as hipóteses. O trabalho será intervir, mais uma vez, na população refugiada. "A não ser que haja uma catástrofe natural que ainda não está agendada", ri.

É uma arte, a de ver esperança, "o brilho nos olhos" das pessoas que encontra nas situações mais desoladoras. "Em todas as missões que fiz, tiro sempre uma conclusão: o ser humano é muito resiliente." O termo é um bocadinho psicológico, desculpa-se. "É a capacidade de as pessoas se adaptarem às suas condições de vida. É incrível."

"Muitas vezes sou eu que chego e que ligo: 'Então Hasma, como é que estás, e o teu bebé? O teu marido, já voltou? Como é que se está a passar a coisa?' E ela responde, 'Tenho tantas saudades tuas… Não te preocupes, ainda te vou visitar a Portugal'."